빨랫방망이 두드리며 삶의 고달픔과 설움 씻어낸 빨래터

(가톨릭평화신문)

빨래터에 모여 수다 떨며 서러움 달래

“울도 담도 없는 집에서 시집살이 삼 년 만에/ 시어머니 하시는 말씀 얘야 아가 며늘 아가/ 진주 낭군 오실 것이니 진주 남강 빨래 가거라/ 진주 남강 빨래 오니 산도 좋고 물도 좋아/ 우당 퉁탕 빨래하는데 난데없는 말굽 소리/ 고개 들어 흘끗 보니 하늘 같은 갓을 쓰고/ 구름 같은 말을 타고서 못 본 듯이 지나더라.

흰 빨래는 희게 하고 검은 빨래 검게 빨아/ 집이라고 돌아와 보니 사랑방이 소요하다/ 시어머니 하시는 말씀 야야 아가 며늘 아가/ 진주 낭군 오셨으니 사랑방에 건너가거라/ 사랑방에 건너오니 웬 갖가지 안주에다/ 기생첩을 옆에 끼고서 권주가를 부르더라/ 이것을 본 며늘 아가 아랫방에 물러 나와/ 아홉 가지 약을 먹고서 목 매달아 죽었단다.

이 말 들은 진주 낭군 버선발로 뛰어 나와/ 내 이럴 줄 왜 몰랐던가 사랑 사랑 내 사랑아/ 화류객 정은 삼 년이오 본댁 정은 백 년인데/ 내 이럴 줄 왜 몰랐던가 사랑 사랑 내 사랑아/ 너는 죽어 꽃이 되고 나는 죽어 나비 되어/ 푸른 청산 찾아가서는 천 년 만 년 살고지고/ 어화둥둥 내 사랑아 어화둥둥 내 사랑아/ 어화둥둥 내 사랑아.”

경남 일대에 전해지는 민요 ‘진주 난봉가’ 노랫말이다. 옛 시절, 이 지역 여성들이 빨래하고 길쌈·바느질·다듬이질할 때 남녀 간의 비극적인 사랑을 담은 이 노래를 부르며 가사의 고됨을 함께 달랬다고 한다. 일종의 가사노동요인 셈이다.

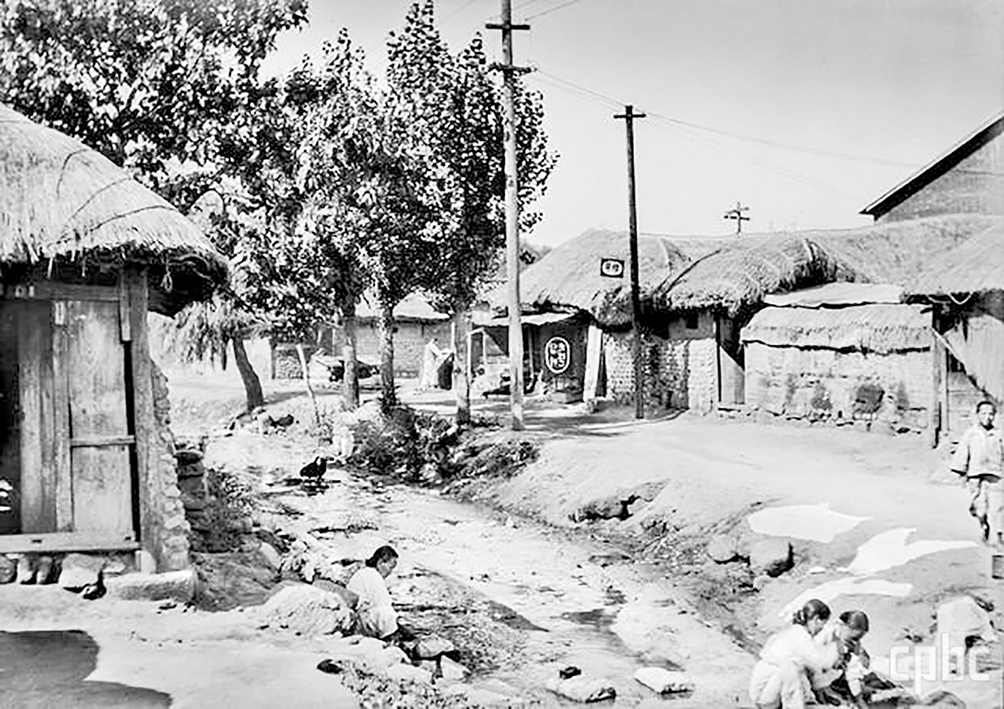

또 조선 시대 경북 영천 임고면에서 수집된 규방가사 ‘여자 탄식가’는 “여자몸이 되어나서 인들아니 원통한가/ 누대종가 종부로서 봉제사도 조심이오/ 통지중문 호가사에 접빈객도 어렵더라/ 모시낳기 삼베낳기 명주짜기 무명짜기/ 다담일어 베를보니 직임방적 괴롭더라/ 용정하여 물여다가 정구지임 귀찮더라/ 밥잘짓고 술잘빚어 주사시에 어렵더라/ 세목중목 골라내어 푸재따듬 괴롭더라/ 자주비단 잉물치마 염색하기 어렵더라/춘복짓고 하복지어 빨래하기 어렵더라/동지장야 하지일에 하고많은 저세월에/ 첩첩이 쌓인일을 하고한들 다할손가…”라며 가는 허리 부러지고 열 손가락 다 파이도록 일만 해야 하는 여성의 신세를 한탄했다. 이처럼 옛 여인들은 빨래터에 모여 수다를 떨고 노래 부르며 지난한 일상의 고달픔과 매운 시집살이의 서러움을 함께 달랬다. <사진 1>

옛 여인들 치유와 연대의 공간 빨래터

세탁기가 없던 시절, 빨래는 여인들에게 고단한 노동이었다. 빨래는 유난히 품이 많이 든다. 그래서 옛 여인들의 손은 겨울엔 곱고, 여름에 흐무러져 늘 퉁퉁 부어 있다. 순우리말인 ‘빨래’는 물로 더러운 것을 깨끗하게 씻어내는 행위 자체를 뜻한다고 한다. 여기서 놓쳐서 안 될 게 바로 ‘물’이다. 요즘처럼 스팀과 바람을 이용해 옷을 관리하는 건 빨래가 아니다. 1960년대 이전까지만 해도 동네 어귀 제법 물살이 세고 너럭 바위가 있는 곳엔 영락없이 빨래터가 있었다. 샘이 많은 서울 도성에도 이름을 날린 빨래터가 있다. 청계천·원서동·삼청동 빨래터는 ‘서울 도성 3대 빨래터’였다. 이 중 창덕궁 후원 뒤에 있는 원서동 빨래터를 최고로 쳤다. 궁궐에서 쌀 씻은 물이 북영천으로 흘러들어와 빨래가 잘됐다고 한다. <사진 2>

빨래도 요령이 있다. 때를 빼기 위해 무턱대고 빨래 방망이를 두드리는 것이 아니라 천연 면인 무명천에는 잿물을, 명주와 같은 귀한 직물엔 팥이나 녹두를 갈아 썼다. 흰옷을 더 희게 하고, 색깔이 있는 옷은 더 윤이 나게 하기 위함이었다. 무명은 우선 삶아야 한다. 장작불을 지펴 가마솥에다 빨래를 넣어 푹 삶은 후 빨래터에서 마무리한다.

제대로 땟물을 빼고, 빨래의 손맛을 느끼려면 ‘빨랫방망이’를 사용해야 한다. 귀하디귀한 아들 딸들의 옷은 한겨울에도 두 손으로 조물조물 주물러 정성껏 빨지만, 남편과 시부모·시누이의 옷들은 애벌빨래 없이 냅다 빨랫방망이로 조진다. 거침없이 엎어 치고 넋 없이 되치다 보면 명치 아래 깊숙이 박혀 있던 응어리가 빨래 땟물과 함께 쑥 빠져 흘러간다. 그렇다고 무턱대고 힘으로 빨래를 두드려선 안 된다. 옷감이 상하기 때문이다. 그래서 솜을 넣은 겨울옷이나 이불 같이 두꺼운 빨랫감은 발로 밟아 빤다. 깨끗이 헹군 빨랫감은 두 손으로 힘껏 비틀어 짜서 너럭 바위나 싸리 울타리에 널어 말린다. 명주나 모시는 비틀지 않고 손으로 콕콕 눌러 물기를 제거한 후 널어 말린다. <사진 3>

베버 총아빠스, 한복의 염료와 색채 예찬

노르베르트 베버 총아빠스는 한복의 염료와 색채를 예찬했다. “한국인의 삶에서 색채의 세계는 뚜렷한 변화를 겪는다. 자연의 현란한 붓놀림 덕분이라고 한다. 봄이면 자연은 온갖 상상력을 총동원하여 색색의 꽃들을 화려하고도 어지럽게 그려놓고, 여름이면 결실의 계절을 예비하며 만재한 꽃들이 작열하다가 점점 차분한 색조로 조화를 이룬다. 가을에도 많은 색깔이 불꽃을 발산하지만, 만발한 꽃들은 천천히 시들어간다. 온 세상이 하얗게 눈으로 덮이는 겨울이면, 삭풍은 마지막 잎사귀마저 떨어뜨린다.

한국의 옷도 이와 다르지 않다. 아이들 옷은 풍요롭고 정열적인 봄꽃의 다채로움으로 빛난다. 아이가 어릴수록 색상이 풍부하다. 저고리 소매는 알록달록한 색동 줄무늬로 꾸민다. 아이가 자라면 옷 색깔도 옅어지고 문양도 단순해지지만, 색의 풍요에 대한 열망은 자라면서 더 커지는 것 같다. 색을 쓰는 면이 갈수록 넓어지고, 기왕이면 색을 맞추어 입으려는 것을 보니 그러하다… 청년기에 접어들면 이 봄빛 같은 색깔들이 사라진다. 혼인 적령기의 처녀는… 두껍고 하얀 쓰개치마로 얼굴뿐 아니라 덧없는 청춘의 화사한 색깔까지 가려야 했다. 그들은 혼례 날에나 고혹적인 아름다움을 뽐낼 수 있었다. 이날 새색시는 길고 화려한 혼례복을 입고 어릴 적 동무들과 유년의 찬란한 색채에 둘러싸인다. 한국의 뙤약볕에 빛 바랜 듯, 그날 이후 남녀는 흰옷만 입는다.”(「고요한 아침의 나라」 283~284쪽)

빨래터는 여인들만의 공간이다. 암묵적으로 남자들이 출입할 수 없는 자리였다. 김홍도와 박수근이 그린 ‘빨래터’에도 남성이 여인들과 함께하는 공간은 없다. 사교와 놀이, 위로와 치유, 자유와 해방의 공간이었다. 이곳에서 속에 담아뒀던 설움을 토해내고, 질펀한 입방아로 남편·시댁·이웃의 흉을 보면서 카타르시스를 즐겼다. 또 빨래터에 마련된 그네를 타고 힘껏 발을 굴러 하늘 높이 올라 동네 너머 저 먼 세상을 바라보고, 바람에 실린 삶의 향기를 맡으며 해방감을 느꼈다. <사진 4>

지금은 볼 수 없는 풍경이지만 노르베르트 베버 총아빠스와 독일인 선교사들은 우리 옛 여인들의 삶의 자리인 빨래터를 소박하게 사진으로 남겼다.

리길재 전문 기자 teotokos@cpbc.co.kr